大規模な噴火が続いていたカンラオン山も昨年末の噴火を最後にいったん落ち着きを取り戻しており、カネシゲファーム・ルーラルキャンパス(KF-RC)では、農場での生産活動、若者の研修、そして交流プログラム……とスタッフたちは、日々いそがしく動き回っています。

民衆交易バランゴンバナナの収穫

2009年の設立依頼、バランゴンバナナの生産地からも何名もの研修生を受け入れてきているKF-RCですが、これまではトルダン、ラカタン、サバといった他の種類のバナナと同じように地元で販売するために小規模で栽培をしているだけでした。

昨年6月に来日したKF-RC事務局長のエムエムさんが、生協の皆さんとの交流の場で「KF-RCは、地域の若者が自信をもって循環型農業を営むことができるように、これまで様々な応援を日本の皆さんにしてきてもらっていますが、これからは民衆交易のバナナの生産者としても日本の皆さんとつながれるようになりたい」と語っていたことが実現しつつあります。オルタートレード・フィリピン社(ATPI)の協力のもと、昨年から2,000株ほどのバランゴンバナナの苗を植え、今年5月に初めての収穫。その後、8月頭までに合計で約1,000キロのバランゴンバナナを収穫し、ATPIに販売をしています。

エルニーニョの影響により最高気温45℃近くを記録した2024年ほどではないものの、2025年の乾季も暑さは厳しく、水不足等で野菜の生産量が落ちてしまっているのが現状です。スタッフたちは、バランゴンバナナをはじめとして、果物の生産を増やすことで安定した収入につなげたい、と努力を続けています。

収入面だけでなく、KF-RCがネグロス地域のバランゴンバナナ生産者にとっての実験農場的な役割を担えるように、ATPIのバナナチームと協力しながら、栽培技術や収穫後のバナナの扱いなどについても実験・考察を始めています。

11期生3人が研修をスタート

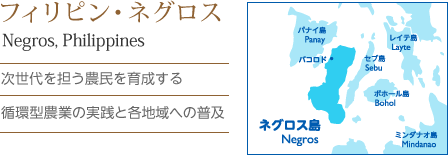

スタッフたちによるインタビューや家庭訪問を経て、11期生として新たに2人が2025年6月末からKF-RCで住み込みの研修を開始しています。2人とも近隣のラカステリアーナという町の高校を卒業しており、そのうち1人は、高校のプログラムでKF-RCでの短期研修に参加した経験があるエマニュエル(愛称イマン)です。もっと多くのことを学んで、卒業後は、両親の支えになりたい、と語ります。もう1人はランス。両親が農地改革の受益者であり、農地を持っているので、自分がもっと農業のことを学んで実践したい、とのこと。

その2人と一緒に研修に参加するのは、10期卒業生の後も農場内でOJTを続けてきたパトン(17歳)です。家庭の事情などもあり、卒業後すぐに村に帰って独り立ちするのは難しいだろうと、スタッフたちが判断しました。言われたことをこなすだけでなく、自分で考えて判断することができるようになること、それが2年目の目標です。

グリーンコープの皆さんとの再会

7月には、COVID19のパンデミック以来はじめてとなる日本の生協の皆さんの訪問交流の機会がありました。KF-RCの名前の由来となっている故グリーンコープ連合兼重専務のお墓参り、農場内の見学、バランゴンバナナの収穫体験、夕食交流など、1泊2日という短い時間ではありましたが、長年の連帯を再確認し、お互いに笑顔があふれる瞬間ばかりでした。

また、グリーンコープは、長年にわたり青少年ネグロス体験ツアーを実施してきていましたが、こちらもCOVID19によって中断。2026年度の再開をめざして、子どもたちがネグロスを訪問する前に、組合員さん自身で現地の状況を確認するということも目的の一つでした。そのため、青少年ネグロス体験ツアーのプログラムの一部であるワークショップやゲームなども体験していただき、KF-RCのスタッフや研修生たちと親交を深める機会になりました。

メモリアルセレモニー

8月には、オルター・トレード・ジャパン、APLA、BMW技術協会の共催で、「ネグロス・メモリアルツアー」が催行され、日本から16人が参加しました。ツアーのメインプログラムは、民衆交易とBMW技術の普及に貢献された方々を偲ぶメモリアルセレモニー。8月6日に、KF-RCで開催し、KF-RC、ATPI、バランゴンバナナ生産者協会の関係各者も合わせて、60人以上が集まりました。

セレモニーでは、グリーンコープ連合専務の兼重正次さん、KF-RC代表のアルフレッド・ボディオスさん、APLA共同代表、オルター・トレード・ジャパン副社長の秋山眞兄さん、オルター・トレード・ジャパン創設者であり初代社長の堀田正彦さん、生活クラブ大阪顧問、オルター・トレード・ジャパン社長の生田喜和さん、白州郷牧場代表、匠集団そら創設者で代表の椎名盛男さん(亡くなられた時の所属と役職、または亡くなる前の最終所属先と役職)の6人の方々を偲び、それぞれに対してメッセージが送られました。

セレモニーの司会進行も務めたKF-RC事務局長のエムエムさんは「ネグロスの農村部の若者たちが自信をもって農業に取り組んでいけるための学びの場として、KF-RCの役割はとても大きいと認識している。この場所を大切に守り、発展させていきたい」と語りましたが、参加者一人ひとりが、先達たちによって築かれた礎の上に、これからの時代に必要な取り組みを信念をもって続けていこう、と心新たにした記念すべき日となったことは間違いありません。

報告:野川未央(のがわ・みお/APLA事務局)

![規格外バランゴンバナナ(送料込み)[2400円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/bnn_poco.jpeg)

![マスコバド糖かりんとう[484円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/karinto_new.jpg)

![《定期購入》 バランゴンバナナ(3kg/6kg/10kg/20kg)【送料無料】[3680円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/banana_club.jpg)

![マスコバド糖(20袋入り)【送料無料/倉庫直送】[11984円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/maucobado_case.png)

![マスコバド糖黒みつ(20本入り)【送料無料/倉庫直送】[16826円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/msc_mitu_hako.png)

![マスコバド糖スティックシュガー(12箱入り)【送料無料/倉庫直送】[8064円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/maucobado_stick_1.png)

![マスコロック(30箱入り)【送料無料/倉庫直送】[13512円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/msc_rock_case.png)

![マスコロック[474円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/603A9012.png)

![マスコバド糖スティックシュガー[707円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/msc_stick_s.png)

![マスコバド糖黒みつ[886円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/Mascobado_kuromistu_23.jpg)

![マスコバド糖[631円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/DSC_6310.png)

![バランゴンバナナ(3kg/6kg/10kg/20kg)【送料無料】[4000円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/banana.png)

![クラフトチョコレート カカオキタパプア ミルク&ココナッツ[1112円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/craft_milkcoconut01.jpeg)

![クラフトチョコレート カカオキタパプア コーヒー[1107円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/craft_coffee01.jpeg)

![坂本千明さん「アイーダ」缶バッチ 【クリックポスト可】[300円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/Aida300.jpg)

![旅するシェフと作った!ぽこぽこバナナカレー (4パック入り)【送料込み】[2020円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/bnn_pococurry1.jpg)

![チョコラ デ パプア ビター(タブレット)100g[1017円]](https://image1.shopserve.jp/aplashop.jp/pic-labo/llimg/cco_01b_tablet100.png)